Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr

aus Ihrem Veedel!

Die Infomail von zuhause.

Jetzt anmelden!

In dieser Rubrik betrachten wir das Leben und Wohnen in Köln. Die Industriebrachen im Stadtteil machen zusehends Platz für neue Ideen. Doch nicht alle Kalker sehen die Entwicklung ihres Veedels optimistisch.

Kalk verändert sich. Schon seit einigen Jahren kehrt das Veedel den alten Industriemuff vor die Tür und stellt sich quadratisch, praktisch und bunt neu auf. Quadratisch, weil das nun einmal der Stil ist, in dem man gegenwärtig Häuser baut – ob als Polizeipräsidium, Verwaltungszentrale, Einkaufsmall oder Wohngebäude. Praktisch, weil in Kalk die Wege kurz sind; links, rechts und unter der Hauptstraße gibt es so ziemlich alles, was ein Großstädter zum Leben, Fortkommen und Genießen braucht – seit kurzem auch wieder ein Lichtspielhaus. Und bunt, klar, bunt ist Kalk, seitdem Ende des Zweiten Weltkriegs, der von der Bausubstanz gerade einmal zehn Prozent übriggelassen hatte, der erste Gastarbeiter bei Klöckner-Humboldt-Deutz anfing. Heute verfügen mehr als 70 Prozent der knapp 25.000 Kalker über einen Migrationshintergrund; mit einer ähnlichen Quote kann in Köln sonst allenfalls Chorweiler dienen.

Kalk, ein Schmelztiegel der Kulturen? Die nächste große Story in der Hype-Maschine, nachdem Ehrenfeld, Nippes und die Südstadt als gewissenhaft durchgentrifiziert gelten dürfen? Warum nicht, könnte man meinen, wenn man sich mit Jennifer Schlieper unterhält, die gemeinsam mit Felix Seifert die Ende 2017 eröffneten Lichtspiele Kalk betreibt. „In unserer Nachbarschaft gibt es genügend Kreative, Studenten und junge Familien“, sagt sie – jenes Publikum also, das nicht nur das Vergnügen eines Kinobesuchs zu schätzen weiß, sondern als Grundvoraussetzung für die Attraktivitätssteigerung eines Viertels gilt. „Die meisten unserer Besucher sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, also jünger als die Gäste in den anderen Kölner Kinos“, sagt Schlieper. Jeden Morgen fährt sie mit dem Fahrrad über den Rhein zur Arbeit und freut sich „auf die Offenheit der Menschen in Kalk; besonders die Kinder wirken auf mich viel selbstständiger und selbstbewusster als in meinem privaten Umfeld im Linksrheinischen.“ Kürzlich fragte sie ein Steppke an der Popcorn-Maschine, ob sie hier angestellt sei. Nein, antwortete Schlieper, das sei ihr Kino. Für den Kleinen eine erstaunliche Erkenntnis: „Ich dachte, Chefs arbeiten nicht.“

Oh doch! Serdar Demirci zum Beispiel hat vor einigen Jahren mit seinen vier Brüdern die Geschäfte des 1978 eröffneten Nimet Grill übernommen. Woran man einen guten Döner erkennt? „Der Spieß muss uneinheitlich sein“, erklärt Demirci. „Ist er glatt wie ein Babypopo, kommt er aus der Fabrik.“

Über Kalk spricht er weniger launig, er macht sich Sorgen: „Überall ist Unzufriedenheit zu spüren. Früher hatten die Deutschen und wir Türken ein gutes Verhältnis. Heute wechseln manche Leute die Straße, wenn sie uns sehen.“ Für die im Kölner Vergleich hohe Kriminalitätsrate Kalks macht er arabische Clans verantwortlich. „Und wir werden alle in einen Topf geworfen. Dabei bin ich hier geboren, genau wie meine Frau und meine Kinder. Wir wollen einfach nur, dass alle gut miteinander auskommen.“ Mit seiner Familie lebt Demirci in Brühl, nach Kalk kommt er ausdrücklich nur zum Arbeiten.

Ganz anders Christian Hagl: „Wenn schon, denn schon“, sagte er sich, als er vor einigen Jahren als Prokurist bei der Sünner Brauerei anfing, und zog mitten ins Veedel. Auch ihm entgehen „die verbreitete Respektlosigkeit, Drogenhandel und asoziales Verhalten“ nicht: „Immer wieder diese Irren, die mit Tempo 100 über die Kalk-Mülheimer Straße brettern.“ Aber er trinkt gern einen Kaffee im „Bambule“ und hegt die - wie er sie nennt - „kleinen Pflänzchen“ im lokalen Gastronomie- und Kulturangebot, auch wenn sie oft schnell wieder verschwinden. „Biergastro hat’s schwer in Kalk, viele Menschen mit Migrationshintergrund trinken kein Bier.“

Im Vergleich zu den großen Kölsch-Brauereien ist die 1830 gegründete Sünner mit rund 20.000 Hektolitern Jahresproduktion selbst ein kleines Pflänzchen. Das Unternehmen darf sich allerdings mit dem Superlativ schmücken, die älteste noch aktive Kölsch-Brauerei der Welt zu sein – bereits 1906 kam in Kalk das erste offiziell als „Kölsch“ beworbene Bier aus den einstigen Zechengängen, in denen erfolglos nach Kohle gegraben worden war. Die Buddelei hinterließ die großen Kühlkeller, die der Familienbetrieb bis heute nutzt – mittlerweile in sechster Generation.

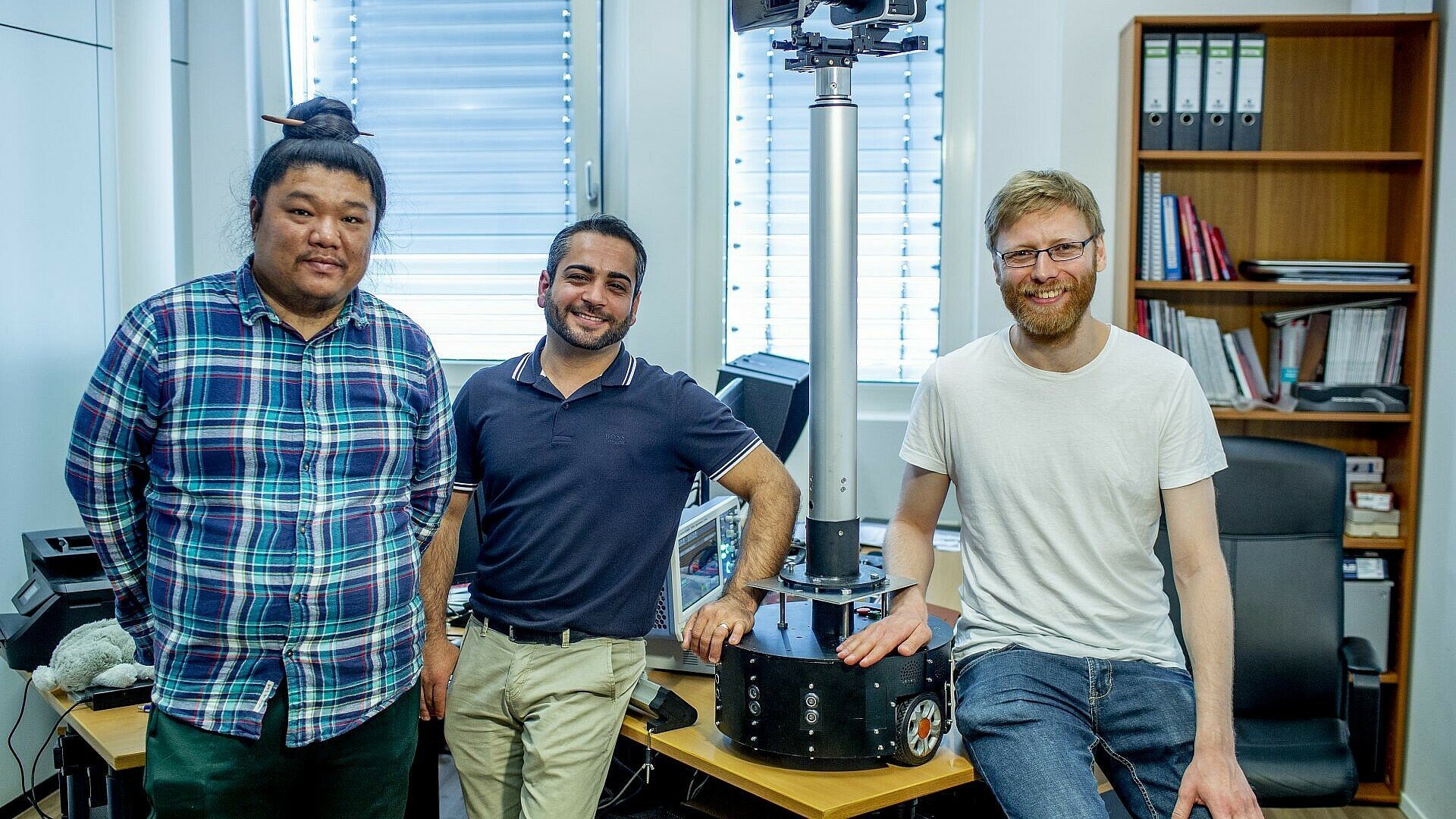

Bis dahin ist es für Simon Graw und Masih Jakubi noch weit. Mit ihrem Startup Robidia sitzen sie im Rechtsrheinischen Technologie- und Gründerzentrum, kurz RTZ. Zu viert basteln sie in einem vollgestopften Büroraum an einem Kamera-Roboter, der das Filmen eines beweglichen Objekts, Scharfstellen und sogar ganze Fahrten erledigen soll. „Der Kameramann kann sich ganz auf seine kreative Tätigkeit konzentrieren“, erklärt Graw. Masik produziert schon audiovisuelle Medien, seit er 16 Jahre alt ist. Die Idee zum Kamera-Roboter entstand in der Produktionspraxis. Yiqi Liu, Spitzname „Franz“, hat sie in einer Bachelor-Arbeit weiterentwickelt, die Masik betreut hat.

Von Kalk bekommen sie nicht viel mit, das geben die jungen Gründer unumwunden zu. Jakubi wohnt in Frechen, Graw kommt täglich aus Dellbrück angeradelt. Einige Erfahrungen – zerkratztes Auto, demoliertes Fahrrad – stützen das vorherrschende Bild von Kalk als hartem Pflaster. Doch Robidia fühlt sich im RTZ gut aufgehoben, der Austausch mit Kollegen über den Hausflur inspiriert. „Wir können als Startup genauso schlau sein wie ein großes Unternehmen“, sagt Jakubi. „Und deutlich schneller“, ergänzt Graw. Große Visionen wie autonome Flugzeuge müssten nicht zwingend im Silicon Valley realisiert werden, findet Jakubi: „Warum nicht in Kalk?“ Ja – warum eigentlich nicht?

Text: Sebastian Züger